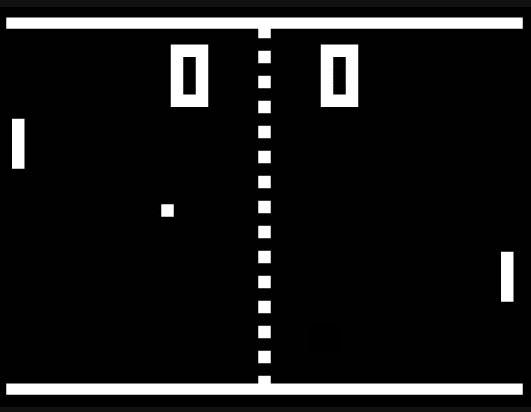

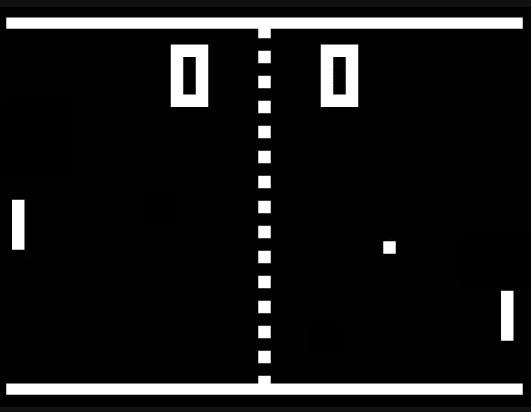

Beaucoup de joueurs se souviennent encore des écrans noir et blanc du célèbre Pong, une création vidéoludique signée Ralph Baer

et Nolan Bushnell qui vit le jour sur borne d'arcade en 1972.

Beaucoup du moins le connaissent

par ouï-dire ou de réputation. Pong, c'était le premier vrai jeu de l'histoire du jeu vidéo, si l'on excepte OXO, jeu

de Tic-tac-toe créé par A.S. Douglas en 1952 pour illustrer sa thèse sur l'interaction homme-ordinateur. C'était également

une simulation sportive - notamment

pour ceux qui eurent la chance d'en faire quelques parties sur arcade à l'époque -, la première en son genre, pour être exact - Tennis for

Two (1958, William Higinbotham) n'étant pas, à proprement parler, un jeu.

Le principe était simple : deux bâtons blancs figuraient les raquettes des adversaires,

avec, en manière de balle, un carré de même couleur ballotté de droite à gauche au gré des rebonds. Ces rebonds étaient

calculés par ordinateur suivant des

règles précises qui tournaient en boucle. Tout comme le jeu lui-même. Et par conséquent les joueurs. La succession de matches toujours

plus ou moins semblables, aussi répétitifs

fussent-ils, était justement là ce qui constituait tout l'intérêt ludique de Pong, dont le titre monosyllabique en disait long sur

le concept qui le sous-tendait.

Ping... Pong...

Ping... Pong...

La boucle est à la base de tout programme informatique. Cette contrainte technique fut cependant élevée par les développeurs

au rang de principe esthétique au tout

début de l'ère vidéoludique et connut son heure de gloire entre les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, époque des premiers PC, des Atari,

des Amstrad et des consoles 8 et 16 bits. Au même moment, des films comme Tron (1982, de Steven Lisberger), War Games (1983, de

John Badham) ou même encore The Wizard (1989, de Todd Holland), une publicité géante pour Nintendo, consacraient l'essor des mondes virtuels

et de cette nouvelle approche artistique de l'univers en en donnant une vision parfois naïve.

La boucle constituait alors, somme toute, et bien que l'on ne s'en rendît pas nécessairement

compte, un idéal de perfection. C'est la raison pour laquelle tout, ou presque, tournait en rond dans ces jeux qui faisaient fureur auprès des plus

jeunes et de leurs aînés : les monstres de Space Invaders (1978, de Tomohiro Ishikado pour Taito) revenaient sans cesse attaquer un vaisseau spatial aux mouvements plus que limités,

les fantômes de Pac-Man (1980, de Torû Iwatani pour Namco) empruntaient des passages pour passer d'un bout à l'autre de l'écran, se faisant dévorer de la même manière par

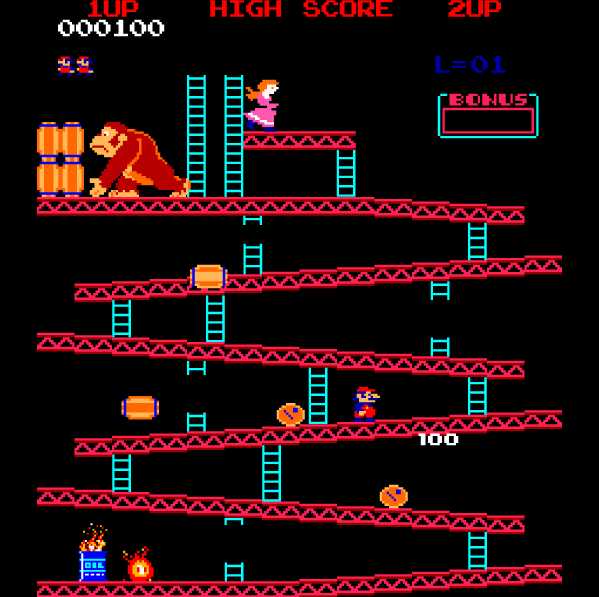

un héros tout jaune et, surtout, tout rond, Donkey Kong (1980, de Shigeru Miyamoto pour Nintendo) voyait le gorille éponyme ennemi de Mario lui jeter des tonneaux à l'infini dans

un combat qui n'en finissait jamais, tandis que l'ensemble de ces jeux (pour ne citer que les plus emblématiques et les plus connus)

reposait sur une interface graphique également très limitée, puisque de petits éléments se répétaient, lorsque le décor n'était pas tout simplement

noir, pour former des scènes statiques finalement très proches des jeux de plateau traditionnels, tel le jeu d'échecs.

Donkey Kong, Space Invaders et Pac-Man : courir, sauter, tirer, manger - pour le sport et, surtout, pour le score.

Donkey Kong, Space Invaders et Pac-Man : courir, sauter, tirer, manger - pour le sport et, surtout, pour le score.

L'analogie pourrait même être poussée plus loin, puisque, à l'instar de ce jeu séculaire, les nombreuses contraintes imposées aux joueurs par

les limites graphiques et sonores et les concepteurs eux-mêmes (qui transcendaient ainsi magistralement le défaut de puissance des machines d'alors)

permettaient d'offrir, dans certains cas, un nombre incalculable de possibiltés, renouvelant de la sorte à chaque partie le défi que devaient

relever les joueurs pour un plaisir sans cesse accru. La qualité requise pour jouer à ces jeux ? La persévérance. L'apprentissage par l'erreur, la perte de vies

et le fameux Game Over étaient la seule voie possible pour en venir à bout. Il fallait avoir le goût de l'effort.

Et l'amour du jeu. C'est-à-dire le plaisir

de recommencer, encore et encore, en boucle, afin d'aller toujours plus loin, de faire un meilleur score et de se surpasser. Dans ce domaine, il est

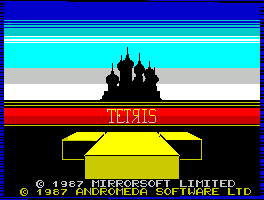

un jeu qui par son extrême simplicité sublima l'art de la boucle : Tetris.

Créé par Alexei Pajitnov en 1984, ce dernier fut et reste l'un des plus grands succès

de l'histoire du jeu vidéo, avec plus de 30 260 000 unités vendues depuis sa sortie sur le ZX Spectrum en 1987. La raison de son succès est des

plus évidentes, au vu des critères énumérés plus haut : une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Il faudra donc imbriquer

le plus de tetrominos possibles (il y en a sept en tout, tous composés de quatre carrés, d'où le titre du jeu, tetra signifiant

quatre en grec) afin de faire disparaître les lignes qui s'accumulent, résultat d'une interminable chute de pièces, ce jusqu'à l'inévitable Game Over.

Puisqu'on perd à tous les coups, dans Tetris. A l'image de la vie. Les parties et les niveaux s'enchaînent,

toujours plus infernaux, toujours plus rapides,

toujours plus addictifs, le stress et la vitesse augmentant sans cesse à mesure que l'on progresse. Il s'agit là d'un cercle vicieux : on veut gagner,

mais on ne peut que perdre, alors on joue, on rejoue, dans l'espoir de gagner malgré tout, sachant pertinemment qu'on finira toujours par perdre.

Et la boucle est bouclée.

Trois titres pour Tetris.

Trois titres pour Tetris.

Ces jeux d'arcade ne furent cependant pas les seuls à bénéficier d'un art de la boucle qui n'en était alors qu'à ses balbutiements. En effet, très vite,

de nombreux autres genres apparurent, qui exploitèrent tous à leur manière cette esthétique particulière : le jeu de plates-formes, le jeu d'aventures,

le jeu de rôles (ou RPG, pour les puristes), le jeu de combat, le jeu de course, le jeu de gestion, le jeu de stratégie, le beat them all et bien d'autres

encore. Tous

apportèrent leur modeste pierre à l'édifice, soit, par exemple, en utilisant des sprites (non, pas la boisson gazeuse - les sprites sont des

éléments graphiques que l'on

peut déplacer à l'envi sur l'écran) pour donner vie à

des armées entières de monstres, de guerriers, de dragons, de délinquants, de ninjas ou de véhicules en tout genre tous identiques et multipliables à l'infini, soit en agençant de manière variée

divers éléments,

comme des arbres, des portes ou des bâtiments eux aussi tous identiques, afin de créer des décors à chaque fois différents, bien que toujours semblables, ce procédé

permettant par la même occasion d'établir sans mal une homogénéité stylistique indispensable au plaisir visuel que de telles productions entendaient,

du moins dans le cas de certaines d'entre elles, procurer. Les références en la matière s'imposèrent d'elles-mêmes. Ce furent Super Mario Bros (Nintendo, 1985),

avec ses pièces, ses hordes de champignons et ses amas de pixels charismatiques, The Legend of Zelda (Nintendo, 1986), avec ses buissons à brûler, ses créatures étranges et

ses vastes étendues de couleur beige, Dragon Quest (Enix, 1986) et Final Fantasy (Square, 1987), avec leurs combats au tour par tour répétitifs au possible

et leur univers enchanteur, Double Dragon (Technos, 1987), Final Fight (Capcom, 1989) et Streets of Rage (Sega, 1991), avec leurs voyous ineptes

tous habillés de la même façon, Pole Position (Namco, 1982), Excitebike (Nintendo, 1984) et Super Off Road (Leland Corporation, 1989), avec

leurs courses surréalistes au beau milieu d'un marasme de pixels colorés qui n'en finissaient pas de nous cramer la rétine, SimCity (Maxis, 1989), avec sa carte plus que schématique censée

représenter les bâtiments, les routes et les terrains constructibles par des zones colorées truffées d'angles droits, Dune II (Westwood Studios, 1992) et Command and Conquer

(Westwood Studios, 1995), avec leurs guerres de sprites aussi interminables qu'épiques... On l'aura compris, c'est avant tout l'ère de la

2D qui fut incontestablement marquée du sceau de la sainte boucle, bien que la 3D ne soit pas forcément en reste de ce côté-là, comme en témoignent

Wolfenstein 3D (id Software, 1992), avec ses couloirs labyrinthiques et ses innombrables clones de soldats nazis, et Doom

(id Software, 1993), immersif et sombre en dépit de sa mare de pixels et de ses sprites émétiques.

Les grands classiques d'une époque révolue.

Les grands classiques d'une époque révolue.

Malheureusement, l'avènement des jeux en 3D, et plus particulièrement des jeux scénarisés, marqua la fin de cette esthétique circulaire.

Celle également de ce que l'on pourrait appeler, par excès de nostalgie peut-être, les vrais jeux vidéo. Ces derniers se muèrent bientôt en une succession de cinématiques

entrecoupées de

phases plus ou moins jouables, souvent bien trop faciles en raison de la présence de continues illimités et de la prolifération des points de sauvegarde,

obstacles majeurs au bonheur inénarrable de la mort vidéoludique. Restèrent les simulations sportives et les jeux de course, mais c'était là bien

maigre consolation. Fort heureusement, depuis quelques années, les émulateurs, les consoles nouvelle génération et les téléphones mobiles ont

permis, par le biais parfois controversé

du téléchargement, le retour dans les salons

des anciens jeux et des jeux à l'ancienne, parfois programmés par des créateurs plus ou moins isolés, comme au bon vieux temps. Et autant dire qu'avec

des productions telles que Super Meat Boy (Team Meat (bel anagramme, au passage), 2010), tout aussi respectueux de ses ancêtres qu'inconoclaste

et jubilatoire, d'une difficulté presque surhumaine et doté de ces merveilleux niveaux qu'il faut souvent recommencer des dizaines de fois pour espérer

venir à bout des multiples pièges qui s'y trouvent, l'avenir de la boucle est assuré. Toutefois, si d'aventure ces jeux-là venaient à disparaître,

nous n'aurions plus qu'à nous tourner à nouveau du côté des jeux de plateau classiques, échecs et dames en tête. Et c'est ainsi qu'après avoir

enfin rendu hommage aux jeux de son enfance, ainsi qu'à d'autres, découverts sur le tard, au gré des rencontres ou bien au hasard d'une quête ou d'une requête

sur le net,

l'auteur de ces quelques lignes entend boucler cet article.

Werna 2009-2023