Année : 1967

Année : 1967

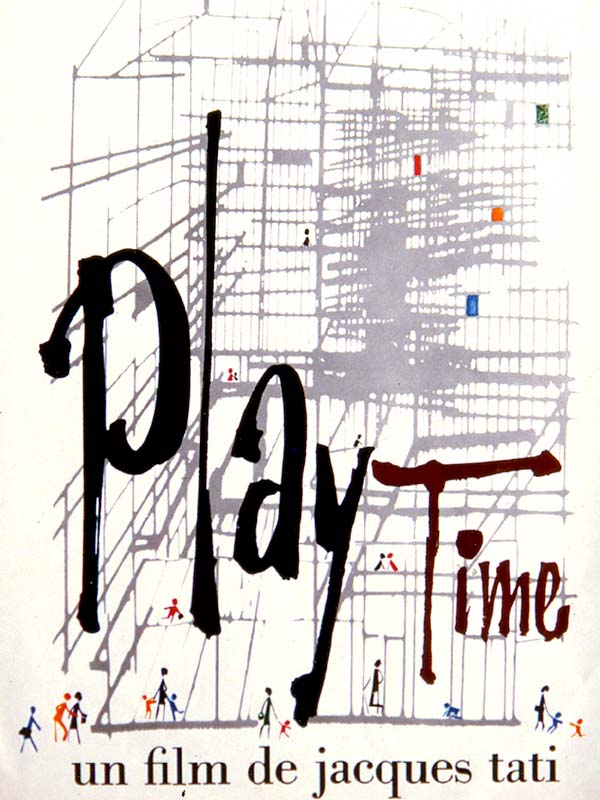

Titre original : Playtime

Réalisateur : Jacques Tati

Paris, dans un futur proche. Des touristes américaines arrivent à l'aéroport d'Orly, découvrant un monde fait d'hommes et de femmes

tous semblables, dont les mouvements mécaniques, les voix monocordes et les visages monotones sont en parfaite harmonie avec les immenses

immeubles grisâtres faits de vitres et d'acier qui jalonnent les rues d'une ville rythmée par une incessante circulation de biens, de personnes et de

véhicules, tous identiques eux aussi. Pendant ce temps, M. Hulot, curieux bonhomme portant pipe et chapeau que l'on croirait tout droit sorti

d'un film muet, cherche désespérément à rencontrer quelque responsable pour un rendez-vous, se perdant au passage dans un dédale de vitres,

d'escalators, de bureaux et de couloirs. Il finit par atterrir, en compagnie des touristes américaines,

dans un salon d'exposition tenu par des vendeurs visiblement fiers de leurs

dernières inventions - portes tellement silencieuses qu'on ne peut plus les claquer, balais lumineux pour faire la poussière sous les meubles

et autres gadgets aussi farfelus que superflus. A la tombée de la nuit, rentrant chez lui tranquillement, M. Hulot rencontre un vieil ami, qui l'invite aussitôt à

venir visiter son appartement. Ce dernier ressemble à s'y méprendre à une vitrine de magasin : l'intérieur comporte un certain nombre de sièges noirs

indéformables vus plus tôt lors de l'exposition, tandis qu'une imposante baie vitrée donne directement sur la rue, permettant de la sorte

aux passants de voir ou d'apercevoir

le beau tableau qu'offrent cet homme et sa famille stéréotypés dans leur salon. M. Hulot se voit alors,

tout comme les voisins, contraint de regarder la télévision.

Après s'être difficilement libéré de son ami de l'armée, M. Hulot retrouve un autre ami de l'armée, qui, lui, l'invite à l'inauguration du

Royal Garden. Cette inauguration s'avère être un fiasco total. Le lendemain matin, tout le monde se retrouve au drugstore pour un café, tandis que la ville se

réveille et que les touristes repartent, prises au piège quelques instants dans le manège interminable d'un rond point.

Autant le dire tout de suite, si Playtime n'est pas aisé d'accès, dans le fond comme dans la forme, il s'agit

cependant inconstestablement de l'un des plus grands films qu'ait produits le cinéma français depuis ses débuts. Jacques Tati, qui s'est littéralement

ruiné pour l'occasion, nous propose une oeuvre atypique, une satire sociale empreinte d'humour dont l'objet principal se trouve être la société

de consommation, l'inconfort qu'elle génère à l'échelle individuelle et le conformisme qu'elle engendre au nom même du confort, transformant progressivement

les êtres en machines par le biais de l'avoir et de l'objet, tout en remplaçant au passage l'ambivalence et la transcendance

par la transparence et les apparences. Ce n'est donc probablement pas un hasard si ce pamphlet anti-consumériste s'est à l'époque

vu refuser toute distribution sur le territoire américain, tout comme ce n'est pas un hasard s'il fut au départ mal accueilli par le public français.

Nous allons maintenant voir de quelle manière Tati met à mal cette société, qui connaissait alors son âge d'or en France, en nous basant sur un

certain nombre de concepts élaborés par Jean Baudrillard en 1970 dans son essai sobrement intitulé La Société de consommation.

Tout d'abord, il apparaît clairement dès le début du film que Jacques Tati nous donne à voir une société tout entière fascinée par l'objet,

non pas en tant que tel, mais en tant que signe et symbole, au sens où son utilité semble toujours secondaire par rapport à sa signification

sociale : dans les locaux que visite M. Hulot pour son rendez-vous, les sièges indéformables, noirs et tous identiques, semblent indiquer

autre chose en effet que leur simple aspect pratique, dont s'étonne par ailleurs le héros du film, surpris qu'il est peut-être par l'incroyable savoir technique mis en

oeuvre afin seulement de faire s'asseoir et patienter les clients. Ce que signifient ces sièges, tout comme le cadre uniforme et transparent dans lequel

ils se trouvent, c'est une certaine fonctionnalité, un certain confort doublé d'un certain conformisme, de sorte qu'il s'agit, on peut le dire ici,

d'un siège social dans tous les sens du terme. En achetant ces fauteuils et les disposant dans le hall d'entrée, l'entreprise fait savoir à ses

clients potentiels qu'elle est à la mode, et donc normale. On peut lui faire confiance. D'où la transparence totale de l'architecture.

Ce n'est pourtant qu'une apparence, et il suffirait de peu pour que s'effrite, en un rien de temps, ce mince vernis social. A l'image du Royal

Garden. Cet hôtel restaurant n'est pas encore terminé lorsqu'il ouvre ses portes, et le néon grésillant en forme de spirale qui

ne s'allume à l'entrée que par bribes ou par intermittence annonce la couleur, s'il est permis de le formuler ainsi. Les clients, dont

M. Hulot (malgré lui), découvrent bientôt que le chic et le fric ne sont qu'une façade : le carrelage se décolle, les habits des serveurs

se déchirent sur le dossier à pointes sagittales de chaises tendance mal pensées, les décorations s'effondrent et les musiciens s'emballent jusqu'à quitter

la scène. Le Royal Garden est donc, à son échelle, le théâtre absurde d'un monde fragile, que quelques dysfonctionnements peuvent anéantir en une fraction de seconde.

Les gags s'enchaînent, les clients se réfugient dans un coin de la pièce principale pour parodier le (dys)fonctionnement de l'ensemble

et tous semblent bientôt se réjouir du désastre, comme s'il était plaisant de voir la société de consommation se consumer ainsi - fantasme exploité

plus tard dans Le Crépuscule des morts-vivants, autre chef-d'oeuvre qui présente un certain nombre de similarités

avec Playtime.

Malheureusement, le rire est de courte durée. Le lendemain, les consommateurs retournent tranquillement à leur vie d'esclaves. Car c'est après

tout bien de cela qu'il s'agit : il faut travailler pour consommer, mais selon la logique propre à notre monde, il faut également consommer

pour travailler (d'où peut-être ce néon spiralaire qui renvoie les clients dans le restaurant malgré eux). Constante est par conséquent la pression qui

pèse sur le citoyen lambda, contraint de suer sang et eau, non plus seulement pour subvenir à ses besoins, mais aussi et surtout pour se

maintenir au même niveau de vie que ses voisins, c'est-à-dire afin de conserver un standing plus ou moins standard,

à l'instar de cet ami de M. Hulot, qui,

comme tout un chacun, possède une télévision, des sièges noirs indéformables, une femme ainsi qu'une immense baie vitrée pour

montrer et démontrer aux autres sa normalité,

sa conformité, son identité, sans quoi tous ses efforts n'auraient pas de raison d'être. On l'aura compris, l'univers décrit par Tati forme un cercle,

un labyrinthe inextricable aux allures de rond point dont il est difficile de sortir, même pour ces pauvres touristes, qui ont manifestement du mal

à faire la différence entre leur pays d'origine et la France, devenue vitrine elle aussi.

En conclusion, sous des airs de film muet - ce qui n'est pas un hasard, si l'on songe aux Temps modernes (1936) de Charlie

Chaplin ou bien au

Metropolis (1927) de Fritz Lang -, se cache un portrait peu flatteur de la société de consommation, c'est-à-dire du monde dans lequel

nous vivons ou survivons en France, portrait tout aussi spéculaire que spectaculaire, bien

trop riche pour être analysé dans le détail ici par l'auteur de ces lignes, qui vous recommande donc

vivement

de le voir et de le revoir, car il n'est pas impossible que vous y rencontriez, au détour d'un son, d'une image ou d'une réplique, votre

propre reflet, hagard, apathique, définitivement assujetti par l'esprit ludique qui hante le titre et le temps de

Playtime.

Note : 10/10

Werna 2009-2023