Année : 1988

Année : 1988

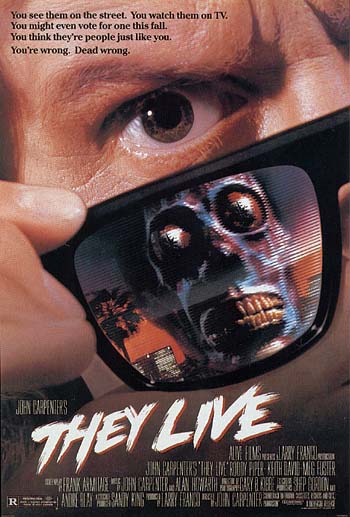

Titre original : They Live

Réalisateur : John Carpenter

George Nada, un vagabond, arrive à Los Angeles à pied, balluchon sur l'épaule et plein d'espoir, où

il se joint à une communauté de travailleurs pauvres, grâce à son nouvel ami, Frank Armitage, un Noir

qui a depuis longtemps compris que le rêve américain ne lui est pas destiné. Bientôt, George fait la découverte

d'une paire de lunettes de soleil qui va changer et leur vue, et leur vie : les mettre permet de voir le monde tel qu'il est

réellement, c'est-à-dire gouverné par un groupe important d'extra-terrestres humanoïdes dont le seul

but est de faire des humains des esclaves dociles, par le biais d'une forte répression,

d'émissions télévisées et de pancartes publicitaires. Il est grand temps que George et Frank se dressent

contre ces envahisseurs et que la révolution commence.

On le voit, sous ses faux airs de série B, Invasion Los Angeles nous propose,

dans l'Amérique de Ronald Reagan et de Ronald MacDonald, à l'instar du

Crépuscule des morts-vivants de George A. Romero,

une vision pessimiste de la société de consommation,

dans laquelle l'individu se voit réduit à l'état d'esclave obéissant, non pas de force, mais de son plein gré,

manipulé qu'il est constamment par le truchement d'un appareil médiatique omniprésent - films, séries, bulletins

d'information, journaux, livres, publicités -, qui, sous couvert d'une forme suspecte de sollicitude bienveillante

envers les consommateurs, n'a de cesse de solliciter leur porte-monnaie, tout en prenant bien soin de ne pas solliciter

le moindre de leurs neurones et de mettre l'accent sur leur individualité afin de les isoler les uns des autres,

remplaçant de la sorte progressivement la sollicitude par la solitude.

Un cauchemar dont une étrange paire de lunettes, fabriquée en série par un petit groupe de résistants qui désirent ardemment

voir s'accroître leur nombre, permet seule de sortir. Une bien belle métaphore, qui rappelle étrangement les lunettes vertes

que Dorothée et ses amis sont contraints de porter lorsqu'ils arrivent à la Cité d'Emeraude, dans Le Magicien d'Oz,

et qu'il leur faut retirer pour voir enfin la Cité telle qu'elle est en réalité. Dans Invasion Los Angeles,

John Carpenter inverse donc cette image pour poser ouvertement

la question du regard, si chère au cinéma depuis ses débuts. En effet, le film nous conte l'histoire

de deux hommes qui ouvrent enfin les yeux sur le monde dans lequel ils vivent, et cela ne se fait pas sans violence : lorsque

George demande à Frank de mettre lesdites lunettes, ce dernier s'y refuse et la scène tourne au pugilat. Les coups de poing

et de pied fusent, et ce n'est qu'au terme d'un combat sanglant que George parvient à faire entrevoir à son ami

l'effroyable vérité de leur condition (il n'est pas interdit, à ce stade de notre réflexion, de songer à une oeuvre plus récente,

qui fut réalisée en 1999 et dont le titre n'est autre que Matrix).

Pour le réalisateur,

il s'agit bien évidemment d'ouvrir, par la même occasion, les yeux du spectateur, afin de lui faire prendre la distance nécessaire à une

prise de conscience que l'on pourrait presque qualifier de politique.

Et les messages publicitaires, par un procédé semblable à l'anamorphose, de s'effacer pour ne plus laisser derrière eux qu'une

série d'injonctions sans cesse ressassées, dans un monde en noir et blanc peuplé de monstres qui ressemblent à s'y méprendre

à des squelettes humains : "Consume", "Marry", "Reproduce", "Obey". Comme le Noir que George observe en arrivant à Los Angeles,

dans la rue, médusé par ce qu'il voit sur un écran de télévision, l'homme décrit par John Carpenter est hypnotisé, maintenu dans

un état proche de la mort, tel un zombie, un mort-vivant, et l'allusion faite à la toute fin du film au cinéma de George A. Romero

est donc, à cet égard, loin d'être anodine. On pourrait même dire qu'il s'agit là d'une relecture particulière du mythe moderne (re)créé par

George A. Romero en 1968 avec La Nuit des morts-vivants.

Enfin, nul n'est besoin d'ajouter que, comme d'habitude chez John Carpenter, le jeu d'acteur, le montage et la musique, signée,

une fois n'est pas coutume, par Alan Howarth et le réalisateur lui-même, sont irréprochables : l'ensemble est bien rythmé, ne souffre d'aucun

temps mort et le personnage du héros solitaire, que l'on retrouve dans nombre des oeuvres du maître et qui est ici interprété par l'ancien catcheur

Roddy Piper, emporte sans mal l'adhésion dès les toutes premières minutes. En conclusion, il s'agit là de l'un des meilleurs

films d'un John Carpenter alors au mieux de sa forme (il n'avait, à l'époque, pas encore

perdu foi en ce qu'il faisait), et l'on ne saurait donner, à son sujet, qu'un seul conseil : à consommer sans modération.

Note : 8,5/10

Werna 2009-2023