Année : 1981

Année : 1981

Genre : ?

Titre original : VALIS (C'est là le titre que nous retiendrons pour la présente critique.)

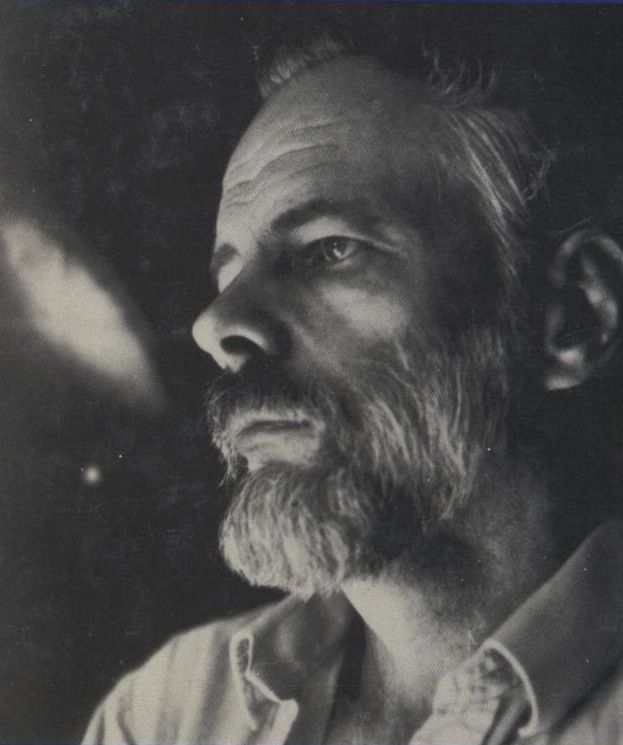

Auteur : Philip K. Dick

Horselover Fat, anti-héros dépressif (et très probablement psychotique), et Phil, son narrateur homodiégétique, sont amis mais

ne font qu'un ("Philip" signifiant littéralement "celui qui aime les chevaux" - "Horselover", en anglais - et "Dick", un mot allemand, se

traduisant en français par l'adjectif "gros" - "fat", en anglais), qui vont tenter

de percer le mystère de l'existence, de l'univers et de son créateur, Fat ayant reçu, en l'an de grâce 1974, un message de

ce dernier sous la forme d'un pendentif ichtyoïde, autrefois signe de reconnaissance des premiers chrétiens. Il pense

avoir été touché par un rayon cosmique d'informations tiré directement sur sa personne (preuve en est la mort de ses animaux de compagnie),

par lequel révélation lui fut faite que l'Empire romain ne se serait jamais

effondré, qu'en réalité le temps aurait brusquement cessé de s'écouler en l'an 70 après J-C., pour ne reprendre son cours qu'aux

environs de 100 après J-C. Fat et Phil partent donc en quête de réponses, et tandis que Fat s'enfonce dans les affres de la folie,

Phil, plus lucide, prend le temps d'analyser ses moindres faits et gestes, tente par tous les moyens

de comprendre sa dérive et ne manque pas de tourner en dérision les pérégrinations

mystico-philosophiques de son double, prenant cependant soin de lui épargner le triste constat qu'il dresse petit à petit de sa condition.

Tout d'abord divisés, Phil et Fat finiront par s'unir à la suite d'événements troublants : l'un de ses/leurs compagnons d'infortune, Kevin,

autrefois dubitatif quant aux élucubrations farfelues de Fat, leur fait

un jour part d'un film qu'il a vu récemment - VALIS, acronyme de Vast Active Living Intelligence System (en français :

SIVA, Système Intelligent Vivant et Agissant). Dans ce film, VALIS est un satellite envoyé dans l'espace

en des temps immémoriaux, bien avant la naissance de l'humanité, par des êtres à trois yeux d'une grande sensibilité, dont le but était de transmettre

leur savoir aux consciences futures.

Il faut absolument que Phil et Fat le voient. Sa vision déclenche en eux

le sentiment d'avoir enfin trouvé la voie : tout dans cette oeuvre incompréhensible aux allures psychédéliques correspond aux révélations

de Fat, et bientôt le groupe d'amis entreprend un pèlerinage à Sonoma, en Californie, chez Eric Lampton, compositeur de la musique pour

le moins étrange du film. Arrivés là-bas, nos amis rencontrent Sophia, "the fifth Savior" ("le cinquième Sauveur"), une petite fille de deux ans, dont la voix

semble venue d'ailleurs (un ordinateur ?) et qui leur apprend,

dans un langage impossible pour une enfant de cet âge, que Dieu, c'est l'homme. Ce qui, si l'on considère que Jésus lui-même se présentait

comme étant "le fils de l'homme", semble assez logique. Elle meurt peu de temps après leur départ et avoir répondu à la

question fatidique de David, qui voulait savoir pourquoi son chat était mort. "[Your] dead cat was stupid [...]. He saw the car and ran into it,

not the other way around." ("[Ton chat] mort était stupide [...]. Il a vu la voiture et s'est jeté dessus, et non l'inverse.") Malheureusement,

la mort de Sophia replonge Fat dans le doute et l'horreur de sa situation, lui qui a déjà vu mourir ou partir plus d'une femme de sa vie.

Fat et Phil, de nouveau divisés, finissent par réaliser que toute religion repose sur la mort et la peur qu'on en a. Contre toute attente,

Fat reçoit au cours des dernières pages une série de révélations et de preuves, dont un vase grec sur lequel se trouve, en manière d'ornement,

deux branches hélicoïdales entremêlées : c'est une molécule d'ADN... Fat décide alors de voyager à travers le monde afin de retrouver le Sauveur,

laissant son narrateur derrière lui, derrière un écran de télévision - "My search kept me at home; I sat before the TV set in my living room.

I sat; I waited; I watched; I kept myself awake. As we have been told, originally, long ago, to do; I kept commission." ("Ma quête me retenait

chez moi; j'étais assis dans mon salon, devant la télévision. J'étais assis; j'attendais; je regardais; je me maintenais en éveil. Comme on

nous avait dit à l'orgine, jadis, de le faire; je m'acquittais de mon devoir."

Comme on peut immédiatement le remarquer à la lecture des lignes qui précèdent, l'intrique de ce roman plus ou moins autobiographique de

Philip K. Dick est pour le moins confuse, et pourrait à bien des égards paraître aberrante aux yeux du lecteur lambda, certainement

tenté de refermer le livre dès les premières pages, après avoir compris, bien malgré lui, que l'auteur compte bien le rendre aussi fou qu'il

l'était peut-être lui-même à force d'errements incertains, de considérations historico-mystiques

et d'artifices narratifs fort déstabilisants. Ce serait là passer à côté de ce qui

constitue probablement l'un des meilleurs écrits de celui qui fut l'un des plus grands écrivains de science-fiction du vingtième siècle. Voire

l'un des plus grands écrivains américains de son temps. C'est pourquoi nous allons voir, au cours des paragraphes qui suivent, en quoi

VALIS est digne de l'intérêt que d'aucun peut lui porter, au travers de trois aspects emblématiques

de l'oeuve : le sens et l'absence, le rationnel et l'irrationnel, et ce que j'appellerai, par jeu, la "littéraltérité". Chers lecteurs,

bienvenue dans le monde invraisemblable de VALIS.

Quo VALIS ?

Dès les premiers chapitres, Philip K. Dick plonge son lecteur dans un univers instable, aux côtés d'un narrateur peu fiable et de son double

dépressif et déprécié. Cet univers est celui d'un homme abattu qui, parce qu'il ne parvient plus à donner du sens à sa vie, se trouve

sur le point de se donner la mort. Source de ses maux - et, donc, de ses mots -, la femme, protéiforme, qu'elle s'appelle Gloria, Stephanie,

Sherri ou Linda. Toujours il cherchera dans le sein d'une créature du sexe opposé, souvent malade ou sur le point de mourir, une raison de vivre ;

c'est-à-dire, pour lui, l'amour. On notera que la vérité (le diagnostique de l'hernie de son fils, qui lui sauvera la vie)

lui est d'abord révélée par un rayon de lumière rose qu'il croit avoir reçu de plein fouet ("God [...] had fired a beam

of pink light directly at him, at his head, his eyes"), la connotation féminine (voire utérine) de cette couleur n'étant pas anodine, tout comme

il n'est pas anodin que ce soit une petite fille sur le point de trouver la mort elle-même, Sophia, qui lui révèle la nature de l'homme et

l'entraîne ensuite plus profondément encore dans son abîme intérieur de réflexions et de quêtes insanes, plaçant de la sorte de nouveaux écrans entre lui

et la réalité. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard non plus si, dans le deuxième chapitre, Fat explique la nature du faisceau lumineux qu'il a reçu de

Dieu en le comparant à ce qu'il est parfois possible de voir sur un écran de télévision, ce même écran sur lequel se clôt l'histoire, qui se referme

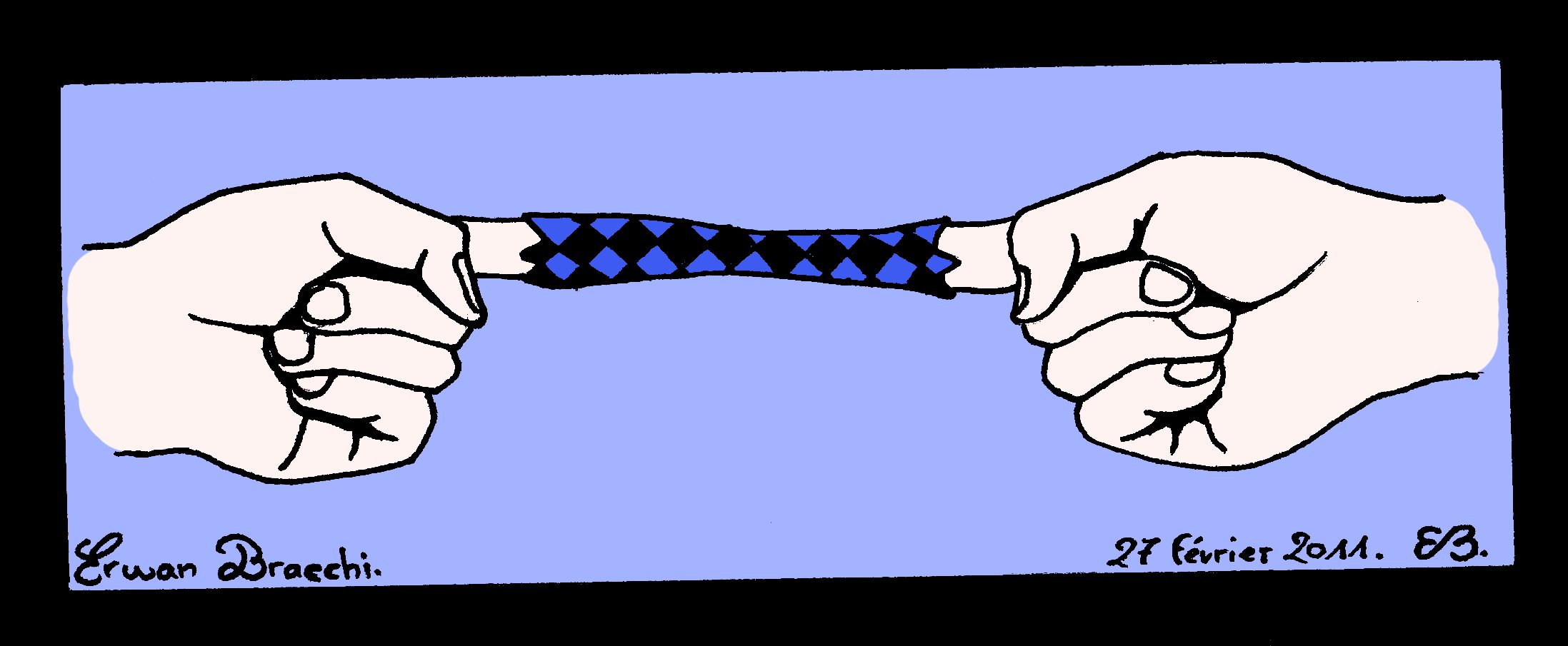

et se resserre ainsi sur elle-même. Tel un piège à doigts chinois (ou "menottes siamoises") - ce jouet revenant régulièrement sous la plume de Phil (ou bien au Phil de sa plume,

comme on voudra) pour illustrer métaphoriquement la situation de Horselover Fat : "Let it be said that one of the first symptoms of psychosis is

that the person feels that perhaps he is becoming psychotic. It is another Chinese finger-trap. You cannot think about it without becoming part

of it. By thinking about madness, Fat slipped by degrees into madness." (fin du premier chapitre : "Disons que l'un des premiers symptômes de la

psychose, c'est quand la personne a l'impression que, peut-être, elle devient psychotique. C'est encore un piège à doigts chinois.

On ne peut pas y penser sans finir par le devenir. En pensant à la folie, Fat perdait peu à peu la raison."). Vouloir comprendre,

c'est donc admettre, au fond, qu'il n'y a rien à comprendre - une vérité dont Phil et Fat, tout comme le lecteur,

auront bien du mal à "accoucher" - car il est vrai que le mécanisme de VALIS repose en partie sur une forme

particulière de maïeutique.

Le piège à doigts chinois : plus on tire, plus le tube se contracte.

La vérité, c'est qu'il n'y a rien de vrai. Peut-être. C'est là une conclusion commune à nombre des écrits qui composent l'oeuvre de

Philip K. Dick, chez qui la réalité n'est jamais ce qu'elle semble être au premier abord : dans Ubik (1969), on finit par découvrir

que les protagonistes évoluaient dans le rêve d'un autre, et, dans The Man in the High Castle (Le Maître du Haut

Château, 1962), le lecteur découvre le monde tel qu'il aurait été si les Allemands avaient gagné la seconde guerre mondiale, tandis

que l'un des personnages principaux, Nobusuke Tagomi, entrevoit notre propre réalité lors d'une épiphanie mémorable, si bien qu'aucune des deux

réalités n'apparaît comme réelle ou vraie. Nous ne pouvons donc pas nous fier à ce que nous voyons et percevons, tout comme nous ne pouvons pas

nous fier à ce qu'un auteur ou narrateur de roman nous raconte. Tout est représentation. Tout est fiction. Nous continuons de vivre dans la

caverne de Platon, pris au piège de nos propres ombres. Comme l'est Horselover Fat, qui a plus ou moins conscience de n'avoir pas rencontré Dieu,

VALIS ou même Zebra, mais bien plutôt lui-même. Et c'est en tentant de trouver un sens au monde (c'est-à-dire à l'oeuvre de ce Dieu qui n'est autre que lui-même)

qu'il se retrouve confronté à son irrationalité intrinsèque :

et plus il ratiocine, plus il en cherche les causes - les raisons -, plus il s'enlise dans la déraison. Les raisonnements ("rayonnements", serait-on tenté d'écrire ici)

métaphysiques qui parsèment

l'oeuvre - et qui en constituent même l'essentiel - sont autant de masques par lesquels Fat entend recouvrer la raison - et recouvrir d'un sens, quel qu'il

soit, le néant que révèle justement le sens - par son absence. Le rationnel et l'irrationnel ne font alors plus qu'un, tout comme Fat et Phil, le bien et le mal,

la vie et la mort,

deux faces d'une même et unique pièce. Qui ne peuvent se rencontrer, sans quoi la pièce n'en serait plus une. A ce stade de notre analyse, on pourrait

être tenté d'avancer qu'ici, Philip K. Dick, l'auteur, démontre et fait la preuve par la fiction que toute réflexion sur l'univers et ses origines

ne peut en définitive mener qu'à des aberrations logiques, face auxquelles se trouvent dépuis quelque temps déjà bloqués les astrophysiciens, comme

en témoigne l'essai des frères Bogdanov, Le Visage de Dieu (dans lequel, fait du hasard ou non,

les deux jumeaux proposent une théorie selon laquelle l'univers n'aurait au départ été, comme le pense Fat, qu'informations...),

ou bien encore le célèbre ouvrage de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps, dans lequel on aurait bien du mal à dénombrer les occurrences

du maudit mot "Dieu". Et par quoi les astrophysiciens sont-ils bloqués ? Par l'apparente impossibilité d'établir une théorie totale de l'univers,

qui unifierait la théorie de la relativté générale, valable pour tous les phénomènes à l'échelle macroscopique, et celle des quanta,

son exacte opposée. Impossible pour l'instant de savoir si l'hypothèse de VALIS est valide. La réflexion poursuivra

donc son cours, accumulant à l'infini les effets de miroir, l'homme ne trouvant au bout du compte jamais d'autre image que la sienne propre.

Philip K. Dieu

Et c'est bien dans cette situation que l'auteur place, en réalité, son lecteur à son insu. En bon postmoderniste qu'il est, Philip K. Dick ne se prive

pas de faire commenter par son propre narrateur, au sein même de son roman, les artifices littéraires dont il use et abuse, et ce dès le premier chapitre, qui

commence à la troisième personne pour se terminer à la première, introduisant de manière inattendue dans l'histoire

ce narrateur que l'on croyait au départ hétérodiégétique :

"I am Horselover Fat, and I am writing this in the third person to gain much-needed objectivity." ("Horselover Fat, c'est moi, et j'écris à la troisième

personne afin d'avoir cette distance objective dont j'ai tant besoin.") "Je est un autre", donc, s'il est permis de citer ici

Rimbaud. Comme on peut le lire, Phil, paradoxalement, détruit dans cette simple phrase

à la fois son statut de narrateur fiable et l'objectivité qu'il prétend par ce moyen rechercher, laissant à son lecteur hypothétique le choix de

décider s'il est, oui ou non, complètement fou. Or, c'est un choix qui implique au préalable une suspension volontaire d'incrédulité - "willing

suspension of disbelief", comme le disait Coleridge -, soit l'implicite acceptation de l'univers proposé par l'auteur. Une croyance, en somme,

en la réalité créée pour nous par K. Dick. Une réalité dont ce dernier passe néanmoins son temps à saboter le réalisme, comme nous l'avons vu, à tel point

que les protagonistes eux-mêmes finissent par douter de ce qu'ils perçoivent, de sorte qu'une autre réalité la remplace lentement, presque

insidieusement, plus instable, tout aussi déstabilisante pour les personnages que pour les lecteurs. Et c'est parce qu'elle peut s'effondrer

à tout moment que l'on se prend au jeu. Le livre

sort de sa propre fiction pour redevenir livre, pour redevenir objet du monde réel, redevenir lettre, redevenir l'autre,

tant et si bien que ce qu'il renferme et libère dans

l'imagination du lecteur finit par contaminer la réalité de ce dernier. Il se retrouve alors face à lui-même, et le doute s'insinue, l'oppose à sa propre

conscience, à ce qu'il croit savoir. Il finit par se demander s'il n'est pas lui-même un peu fou - après tout, lui aussi, vit dans un monde accessible

uniquement

par le truchement d'écrans interposés, de représentations, voire de représentations de représentations, qui l'empêcheront à tout jamais d'avoir

directement accès à la substance du réel - jusqu'à sa mort, tout du moins. Car la mort est ce qui, par essence, échappe à toute forme de représentation.

Parce qu'il n'est point de fuite face à la mort, la mort devient ainsi point de fuite. Et l'auteur d'enfermer son lecteur potentiel dans un

piège à doigts de sa confection : le livre redevenu réel, par ses artifices et la circularité de sa structure, par son décalage ironique et

sa dimension métafictionnelle,

par la confusion qu'il exhibe et par les incessantes élucubrations

métaphysiques de Fat, tout individu normalement constitué se met alors à en chercher le sens, à tenter de

le comprendre, tout comme Fat cherche à comprendre

l'univers et Dieu. Et plus il cherche à comprendre, moins il comprend. L'homme ne peut en effet

comprendre, ne peut faire sien, ne peut intégrer ce qui lui est extérieur et le dépasse. Ce tentant, ce dernier s'aperçoit bien vite qu'il est, justement,

dépassé. De la lettre ne reste dès lors plus que l'Autre - ce que nous appelions, plus haut, la littéraltérité.

Si le temps n'était pas venu de conclure,

nous pourrions encore ici parler du thème du double et de la dualité, sur lequel repose en grande partie le mécanisme

labyrinthique de l'oeuvre, ou bien encore de la dimension autobiographique de VALIS, qui

fourmille de détails directement issus de la vie de son auteur (ne manquez pas de

lire, à ce sujet, l'excellent Je suis vivant et vous

êtes morts (1993), d'Emmanuel Carrère), et nous pourrions aborder bien d'autres points encore,

tant ce roman, l'un des derniers écrits par le maître, est riche. Il va de soi, également, que l'interprétation proposée

plus haut n'en est qu'une parmi tant d'autres - il ne s'agit, en somme, que d'une représentation subjective, si je puis me permettre

le pléonasme - ; elle n'a donc rien de vrai, si ce n'est qu'elle représente assez fidèlement la représentation que s'est faite l'auteur

de ces lignes du roman de K. Dick. Il (Erwan Bracchi, donc moi-même) espère vous avoir donné l'envie de parcourir une fois au moins

les pages de VALIS, un monde de mort, de mots et de papier dont on a bien du mal à revenir, une fois le livre lu.

Attention, cependant, il se pourrait bien qu'à sa lecture votre vision du monde change à tout jamais, vous plaçant définitivement face

aux démons de votre propre démence.

Werna 2009-2023